ロックの次に来る世界ムーブメント

わたしはロックミュージックが好きだ。わたしはロックとは単なる音楽の一ジャンルではないと考えている。ロックは思想であり、人としてのあり方であり、社会に向き合う姿勢そのものだ。1960年代から70年代にかけて世界を覆ったロックの精神は、親世代や既存の社会秩序への反抗を核としていた。それは若者が自らの決定権を主張し、旧来の価値観を揺さぶる運動であった。音楽はその表現手段にすぎず、本質は個人の精神の解放にあった。

わたしはそのような意味でのロックミュージックは、すでに歴史的役割を終えたと考えている。ロックは破壊のエネルギーを持ち、既存秩序に亀裂を入れる力を持っていた。親世代や社会への反抗という構図は、かつては大きな推進力となったが、現代は別の課題に直面している。グローバリズムが蔓延し、マイノリティの権利が極端に強調され、分断が様々な局面で広がった。

ロックの次に来るムーブメントは、反抗ではなく「結び直し」であるとわたしは考える。個人と社会・国家との関係を再構築し、個人の解放よりも、人と人との関係性の進化を重視する動きが強まるであろう。分断ではなく信頼、対立ではなく協働へと重心が移る。それは過去への単純な回帰ではない。成熟した個人が、自覚的に共同体と向き合う段階への移行である。

こうした変化の背景には、技術・経済・思想の三つの大きな潮流がみてとれる。技術面ではAIが急速に進化している。AIは単なる効率化の道具にとどまらず、人間の判断や創造の領域にまで入り込みつつある。AIが進化するいま、求められるのは人間性の再定義であろう。何が人間固有の価値なのか、責任の主体は誰なのか、技術をどう制御するのか。この問いに正面から答えなければ、社会の秩序は不安定になる。

経済面では、これまでのグローバル経済からブロック経済への移行が進みつつある。地政学的緊張や安全保障上の観点から、国家間の連携の見直しが図られている。思想面でも、行き過ぎたグローバリズムから、より健全なナショナリズムへの揺り戻しが見られる。ここでいうナショナリズムとは排外主義ではなく、自国の歴史や文化を尊重しつつ他国と協調する姿勢である。

わたしはこれらの倫理的基盤として儒学、特に陽明学を重視している。陽明学は知行合一を説き、内面の修養と社会における実践を不可分とする思想である。その経典の一つである『大学』には、「身を修め、家を斉え、国を治め、天下を平らかにする」という文言がある。個人の修養が家庭を整え、家庭の安定が国家の秩序を支え、国家の安定が世界の平和につながるという連鎖である。同時にこの逆の流れも成立する。世界の平和、国家の安定が個人の修養にもつながる。この思想は、現代においても十分に通用する。

経済や安全保障が再編される時代であるからこそ、倫理的基盤が必要である。社会や国家との結び直しは、制度改革だけでは成り立たない。一人ひとりが自らを律し、信頼を築き、責任を引き受ける覚悟を持つことから始まるのである。

ロック時代が「破壊」の精神であったとすれば、いまは「再構築」精神の時代である。それは「本来のあり方を取り戻す」精神でもある。いま多くの人たちが、日本人ならではの美徳を再認識し取り戻していると感じる。私は陽明学の教えを拠り所としながら、社会や国家における倫理と秩序の再設計を、自分なりに模索していきたい。声高な主張よりも、静かな実践の積み重ねによって形づくっていくことが、わたしにとってはふさわしいように思える。

(執筆 M&C蓬田修一)

【第9回】KOSENから未来を創造 米子工業高等専門学校 「関西万博パビリオンの照明演出システムを開発」 2026年1月1日

米子高専は1964年に開校。これまで60年間にわたり、地元および全国で活躍する技術者を輩出してきた。

2021年4月には、学科編成をこれまでの5学科から1学科(総合工学科)・5コース(機械システムコース、電気電子コース、情報システムコース、化学・バイオコース、建築デザインコース)に改組し、学際的な人材の育成に取り組んでいる。

抽象度の高い光の演出を簡単にプログラミング

25年に大阪・夢洲で開催された大阪・関西万博のパナソニックグループパビリオン「ノモの国」において、米子高専の学生がSTEMA教育の一環として開発したライトアップ演出制作支援システムを使い、小学生や全国の高専生とともにパビリオンのファサード(建物外観)のライトアップ演出に携わった。

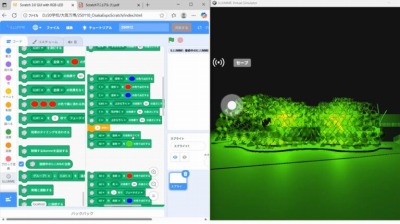

システム開発の際、プログラミングツールは小学生が普段使っているScratchを採用。時系列に光演出と音声を配置して直感的に作業できるタイムライン機能を実装し、使いやすくするために制御するパラメーター数も厳選するなど、分かりやすさと使いやすさを優先したユーザーインターフェースを考えた。

照明装置はパナソニックが開発した手のひらサイズのIoT照明ILLUME(イリューム)を使用。学生たちはこれまで、授業でILLUMEの光を制御するプログラミングは作成してきたが、パビリオンのファサードの面積は教室で模型やシミュレータを使って実習していた際の10倍ほど大きい。当初は実際にどうなるかイメージできず大変だったという。

こうした苦労の末、「キラキラ」「ワクワク」「メラメラ」など抽象度の高い光の表現を、小学生でも簡単にプログラミングできるシステムを開発した。

IoT照明を用いたライトアップ演出制作支援システムを高専生が開発した

高専生開発のシステムで小学生が演出を作成

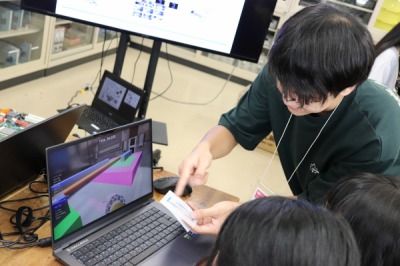

25年1月、星野リゾートリゾナーレ大阪において、パナソニック ホールディングスが主催した「万博パビリオンをきみが演出!光のワークショップ ノモと、ヒカリと、モノガタリ」に、支援ツール制作者およびファシリテータとして米子高専生も参加した。

このワークショップでは小学4年生から6年生まで約20名の子供たちが、高専生の指導のもと、パビリオンファサードを光と音で彩る演出を作成した。

「完成した照明演出は万博会場で実際にパビリオンを彩り、子供たちにとっても、高専生にとっても、とても感動的な体験となりました」(田中博美教授・米子高専総合工学科電気電子部門)

小学生は高専生が開発したシステムでライトアップ演出を制作した

同年9月には、全国高専生を対象に、パナソニックパビリオンの照明演出を創作するワークショップをオンラインで実施。全国7つの高専生が参加した。参加学生はそれぞれの地域の特色とパビリオンをリンクさせて物語を考え演出を作った。

「学生たちが作成した作品はいずれも非常にユニークで、かつ高専生らしいこだわりが随所にみられるクオリティの高い作品ばかりでした」

これらの作品も万博会場のパビリオンで繰り返し放映された。

「学生にとって、どうすれば子供も使いやすくなるかなど、ユーザー視点をイメージし、必要要件を学生なりに具体化して進めることができるようになったことは大きな成果です。何より、自分たちの技術・知識が誰かを幸せにするという体験は、新しい技術に挑戦する際に、学びの大きなモチベーションになります。演出を担当した子供たちや万博来場者の笑顔が見られた経験は、学生の自信につながったと感じています」

アイデンティティをしっかりもってものづくり

田中教授は昨今の高専生の特徴についてこう話す。

「着任当初の15年前に比べると、専門性に特化したいわゆる尖った学生の割合は、残念ながら減ってきているように感じます。一方で、興味の幅が広い学生は増えており、社会実装型の教育をうまく取り入れることで、専門性の深化を図れるチャンスが広がっていると考えています」

不確実なことが多いVUCA(ブーカ、変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)時代において、答えのない問いに対峙できる力が問われるようになった。一方で、AIの急速な発展により、人間の存在意義が問われる分野も増えてきている。

「このような激動の時代に生き残っていくためには、自分たちのアイデンティティをしっかりともち、人間にしかない感性を大事にすること。そして、高専が得意とするものづくりと組み合わせることで、世の中にない新たな価値観やモノを生み出せると思います。そのような唯一無二の人材を輩出し続けることができたらと思っています」と語った。

教育家庭新聞 教育マルチメディア号 2026年1月1日号掲載

(執筆 蓬田修一)

【第8回】KOSENから未来を創造 佐世保工業高等専門学校「新教育体制で選抜生徒に入学前教育」 2025年12月8日

全4学科で情報系教育を強化

佐世保工業高等専門学校(佐世保高専)は1962年、機械工学科と電気工学科の2学科で開校した九州初の第1期校だ。

2025年度入学生から、これまでの電子制御工学科、機械工学科、電気電子工学科、物質工学科(各学科定員40人)を、情報系教育を強化した「情報知能工学科」、「機械制御工学科」、「電気電子工学科」、「化学・生物工学科」(各学科定員45人)に改組。社会ニーズに合わせた情報系基盤技術教育プログラムを全学生が履修可能な形で開設、新たな教育体制・教育課程を整えた。

特に「情報知能工学科」は新学科とも呼べるもので、プログラミング技術や人工知能などの知識だけでなく、高度な情報処理システムを構築するための知識が身につけられる。

ほかの3学科についても情報系を強化した。「機械制御工学科」は生産の基礎となる機械工学系科目に加えて、ロボットを自在に動かすための制御系科目をさらに充実。プロダクトデザインからシステムコントロールまで一貫して学ぶ。

「電気電子工学科」は再生可能エネルギー、半導体デバイス、情報通信技術を幅広く学び、産業と社会を支える工学分野に関する専門知識と技術を身につける。

「化学・生物工学科」は情報系、特に計算科学を強化。化学や生物学の知識や実験技術に加え、最新の分析機器を活用した解析力や考察力を身につける。

素質のある中学生を特別枠で選抜

25年度から始まった「DIGI+(でじたす)特別選抜」は、工学、デジタル技術、情報を活用しながらものづくりできる素養をもった中学生を、各学科5名人の計20人特別枠で選抜。入学前からデジタルやAIなど先端分野の教育を行う。

25年度の合格内定者を対象に入学前教育として24年10~12月、デジタル情報教育講座(全4回)を実施した。

第1回は化学・生物工学をテーマに「たんぱく質の立体構造予測」の講義、第2回は電気電子工学をテーマに「半導体製造や半導体を使った回路の組み立て」を体験、第3回は情報知能工学をテーマに「マイコンを動かすプログラムや、じゃんけんの手の形でLEDを制御するAI」などを作った。

最終回の第4回は機械制御工学をテーマに「CAD/CAMによる工作機械の制御とPLCによるドローンの制御」を行い、先輩である高専学生のサポートのもと、課題に取り組む。

「DIGI+(でじたす)特別選抜」の合格内定者を対象にした入学前デジタル情報教育講座

コトづくりができるグローバルエンジニアを育成

佐世保高専は19年に全国高専に先駆けて「EDGEキャリアセンター」を立ち上げ、地域自治体、企業、社会人、起業家と様々な問題解決型学習を行いながら、学生にキャリアデザインやアントレプレナーシップを身につけさせている。

EDGE(エッジ)とは Enhancing Development of Global Entrepreneur の頭文字だ。

佐世保市のふるさと納税型クラウドファンディング事業の助成金や企業・団体・個人からの寄付金を原資とし、コンテストや国際研修に係る費用を助成することで、資金面からも学生の挑戦を後押ししている。

25年7月には、起業について学んでもらおうと「アントレプレナーサロン」を開催し、本科1年生から専攻科2年生までの学生30名が参加した。

講師は同校卒業生で長岡技術科学大学大学院生の永江健太郎氏だ。在学中に起業し、ビジネスコンテストで受賞した経歴を持つ。現在は学業のかたわら、理系に特化したマンツーマン指導のオンライン塾を経営している。

サロンでは永江氏による講演が行われ、その後、「誰のどんな悩みをどう解決するか」という観点からグループワークを行い解決策を発表した。学生からは、起業アイデアを生み出すきっかけを学ぶことができたと好評だった。

2025年7月に実施した「アントレプレナーサロン」

社会と連携した教育実践を強化

佐世保高専の情報知能工学科の教員によれば、近年の高専生の特色として、プログラミングの技術がすでにあり、強い興味をもつ学生が多くなった印象だという。

将来に対する意識も高く、自らの進路を主体的に考え、起業や将来像を具体的に描いている学生が増えた。

23年度には、文部科学省の「大学・高専機能強化支援事業」に採択され、高度情報人材の育成を進めてきた。高専は大学と同じ高等教育機関だが、高専には高専の役割がある。その一つが社会と連携した教育実践であると考えている。

今後も佐世保高専は「EDGEキャリアセンター」を中心に「モノづくり」も「コトづくり」もできる学生の育成に力を入れていく。

教育家庭新聞 教育マルチメディア号 2025年12月8日号掲載

(執筆 蓬田修一)

【第7回】KOSENから未来を創造 鹿児島工業高等専門学校「『教えてもらう』から『自ら考え、自ら学ぶ』へ」 2025年11月17日

5学科を改組して創造デザイン工学科に

鹿児島工業高等専門学校は鹿児島県霧島市にキャンパスを置き、全国高専に先駆けて、Well-being(学生一人ひとりの多様な幸せ)を実現させるための教育活動に力を入れている。

さらに2026年4月より、現在の5学科から「創造デザイン工学科」の1学科3類5コース制へと改組。創造デザイン工学科では、ものづくりの技術に加え、AI、プログラミング、リベラルアーツ、デザインなど幅広い知識とスキルを学ぶ。

「改組によって、従来の学科の枠を超えて『総合知』と『DX推進力』を育む教育・研究体制を整えます。また、5年一貫の早期専門教育の特長を生かし、デジタル技術と工学専門知識を高度に融合させる力を育成します」(徳永仁夫副校長)

授業の様子

これまでも、自治体や企業と連携し、農業や観光、防犯など地域課題の解決に向けたDX実践教育を展開してきた。

学科改組により、こうした取組をさらに発展させるとともに、複合・融合的な専門知識と素養を持つ人材を育成する教育体制を構築する。

「学生の学びの姿勢を『教えてもらう』から『自ら考え、自ら学ぶ』にすることで、急速に変化する現代社会に柔軟に対応し、新しい価値を創造する人材育成につながると考えます」

改組後のカリキュラムでは、全学生に「次世代型モノづくりリテラシー」を身につけさせる。これは、プログラミング、AI、IoT、データサイエンスなどの知見を課題解決に適用させるための基礎的な力のことで、入学直後から卒業までシームレスに育成していく。

さらに、次世代型モノづくりリテラシーと、各学生が専門分野で培った知識・技術とを複合・融合させる力を涵養し、実社会での課題に対応できる柔軟な思考力と実践力を育成する。

小中学校へ出前授業、学生の能力向上に寄与

同校の教育活動の1つに「STEAM事業」がある。現在は、18種類の出前型の教育講座を開設し、小中学校からの要望に応じて、教員や学生が出向いて授業を実施している。これまで実施したなかから、特に好評な授業を3つ紹介する。

出前講座の様子

■すごいぜ!マイコンプログラミング講座~IoTバギーカー~

マイコンモジュールを使ってバギーカーを動かす回路を配線し、WiFiとブラウザを使った遠隔操作のプログラミングに挑戦する。動かすだけでなく、動作原理についても理解してもらえる授業を意識している。

■インターネットとの付き合い方~

インターネットの正しい利用の仕方など、サイバーセキュリティーについての講演。学生主導で小中学生に伝えたいテーマを考え、興味をもってもらえるよう工夫している。参加学生は、サイバーセキュリティーボランティアとして鹿児島県警の委嘱を受けて活動している。

■光のふしぎ

光や紫外線など、太陽からの電磁波について学び、分光した光を観察できる「光の万華鏡」を工作する。グループワークとして、クイズにチャレンジしたり、観察した光の特性について発表したり、クラスメートと共に考える時間を共有する。

小中学生からは「楽しかった」「わかりやすかった」「理科がもっと好きになった」、小中学校の教員からも「生徒が熱心に聞いていた」「積極的に参加していた」など好評だ。

STEAM教育支援室長の池田昭大氏によると、参加した学生からは、もっと小中学生に向けた講演を行いたい、自分自身も知識を深めることができた、説明する力やコミュニケーション能力の向上を感じたという声が届いている。本事業は学生の教育面でも大きく役立っているようだ。

生成AIの登場で学生の学ぶ意識も変化

徳永副校長によれば、近年の高専生は興味・関心の対象が多様化しているという。「機械工学科では、単純に機械やモノづくりだけに興味がある学生は少なくなりました。タイパなどの言葉に代表されるように、効率を重視する傾向もあります。時間や労力を前提とした作業を好まない学生が増えている印象です」

近年は生成AIが急速に社会に普及し、学生の学び方も変化してきている。

「生成AIの登場によって、学ぶことの意義やモチベーションの変化を感じています。一方で、気候変動や人口減少、地域格差など世界規模の喫緊の課題に直面しており、持続可能なWell-beingな社会の実現が強く求められており、高専生が果たすべき役割はますます重要になります。課題解決につながる基盤的な力を育成する教育・研究をさらに推進し、学生が主体的に学び、複雑で多様な社会課題に対応できる力を身に付けられるよう支援していきたい」と語った。

教育家庭新聞 教育マルチメディア号 2025年11月7日号掲載

(執筆 蓬田修一)

【第6回】KOSENから未来を創造 函館工業高等専門学校「宇宙産業も視野に大樹町と連携」 2025年10月20日

函館工業高等専門学校は2025年9月、北海道大樹町と地域社会の発展と人材育成および学術の振興に関する包括連携協定を締結した。

函館高専が持つ技術力や研究力を生かし、大樹町の児童・生徒を対象にした出前講座や科学教室の開催、防災対策などを進める。

スペースポート(宇宙港)構想の推進や宇宙関連産業の振興にもつなげる考えだ。

函館高専の清水一道校長、大樹町の黒川豊町長(左から)

国立高専第一期校として1962年に設置され、すでに60年以上の歴史を持つ函館高専。「汝が夢を持て 大志を抱け 力強かれ」が校訓だ。同校には、次の3学科5コースが設置されている。

【生産システム工学科】機械コース、電気電子コース、情報コースの3コースを設置

【物質環境工学科】化学、バイオテクノロジー、材料などの分野

【社会基盤工学科】土木、建設、防災などの分野

学生は入学後の1年間は共通の専門基礎科目を学び、適性や興味を見極めたうえで、2年次から希望する学科・コースを選択する。

また、国際社会で活躍できる人材を目指し、「地域と海外をつなぐ高専」として、グローバルな視点を持った技術者の育成にも取り組む。

フランス、ベルギー、タイなど海外の教育機関との連携や、海外インターンシップ制度を充実。国際的な視野を広げる機会を学生に提供している。

2025年度からは、COMPASS5.0高専発!「Society5.0型未来技術人財」育成事業再生可能エネルギー(風力)分野の拠点校として、洋上風力人材の育成を目的とした「洋上風力履修プログラム」に取り組んでいる。

宇宙分野では材料開発に注力

大樹町は帯広市の南約60㎞に位置する。人口は5200人余りだ。

今回の協定では、地域づくり・町づくり、産業振興、環境保全、防災対策、住民との協働、教育・人材育成など8分野で連携した。

函館高専では、津波防災、氾濫防災、農工連携などにかかわる教員が多数、在籍しており、出前講座を通して、大樹町が抱える課題解決やスタートアップ事業へつながる連携を図る予定だ。

大樹町は今から約40年前(1980年代)に「航空宇宙産業基地」の候補地とされて以来、官民一体となって「宇宙のまちづくり」を進めてきた。町のロケーションは、ロケットを打ち上げる東および南方向に海が広がり、広大な土地があるためロケット発射場の拡張性も高く、世界トップクラスの宇宙港の適地と言われている。

町内には、世界中の民間企業・大学研究機関などが自由に利用できる商業宇宙港「北海道スペースポート(HOSPO)」が設置され、JAXAをはじめ企業や大学などが様々な実験を行っている。

2025年4月、同校に着任した清水一道校長は、就任前は室蘭工業大学大学院工学研究科の教授を務め、大樹町に本社を置く宇宙開発企業、インターステラテクノロジズ(IST)の人工衛星搭載用ロケット「ZERO(ゼロ)」のエンジン部品の共同研究にも携わった。

大樹町の小・中学校での出前授業に協力するなど、大樹町との縁が深く、今回の協定締結につながった。

複数分野を横断するクロスオーバー型人材

宇宙分野では、まずは材料開発や機械工学分野での協力からスタートさせていく考えだという。

「函館高専における宇宙分野の本格的な教育・研究はこれからですので、3年計画で研究体制を構築し、特に材料開発分野に特化して進めていく予定です」と話す。

「高専では早い段階から専門的な講義と実験・実習を重ねて学ぶことから、ものづくり人材として非常に期待できると感じています。近年、高専全体におけるグローバル化の取組で、海外大学・高専との交流から得るものも多く、ますます高専生への期待が高まる時代になってきたと感じます」

また、「未来技術人財の育成」に力を入れている。

「これからの高専は、単に既存の技術を教えるだけでなく、Society5.0(超スマート社会)をリードする人材の育成が重要と考えます。具体的には、AI、IoT、ロボット、データサイエンスといった分野の教育を強化し、複数の分野を横断して課題解決できるクロスオーバー型人材の育成を目指す必要があると考えます」

高専は地域に根差した高等教育機関として、専門知識と技術力を生かしながら地域活性化に貢献することが期待されている。

出前講座を行う函館高専の学生“理系女子実験隊”

「学生の皆さんには出前講座はもちろん、先生方と一緒に課題研究に取り組んでもらい、その成果について、大樹町をはじめとする近隣の十勝管内に広める役目を担ってもらいたいと考えています。各分野の課題を抽出し、その課題を解決するための研究プロセスを習得し、プロトタイプの成果物をスピーディーに製作し、プレゼンする能力を身につけてもらいたい」と学生にエールを送った。

教育家庭新聞 教育マルチメディア号 2025年10月20日号掲載

(執筆 蓬田修一)

【第5回】KOSENから未来を創造 有明工業高等専門学校「半導体設計教育の拠点『CDEC』を設置」 2025年9月17日

有明工業高等専門学校(福岡県大牟田市・以下、有明高専)は2025年4月、「サーキットデザイン教育センター(CDEC=Circuit Design and Education Center)」を設置した。CDECを拠点に、サーキットデザイン(半導体回路設計)の教育を推進するとともに、サーキットデザインを応用したアントレプレナーシップ(起業家精神)育成を支援していく。

有明高専は1963年に創立し、2016年に5学科を創造工学科の1学科に再編。同学科は、環境・エネルギー工学系(エネルギー、応用化学、環境生命の各コース)と人間・福祉工学系(メカニクス、情報システム、建築の各コース)の2系6コースで、学生は2年生後期から各コースに分かれる。学生数は1学年あたり200人。全体で約1000人が在籍している。

CDEC設置の背景には、近年のAI、IoT、自動運転などの進展に伴い、半導体・集積回路の重要性が飛躍的に高まっていることがある。

同校はこれまでもICLab(Information & Circuit Laboratory=情報電子回路研究室)という研究グループを中心に、半導体・集積回路設計の教育に力を注いできた。

数年前からは「誰でもどこでもICチップを設計できる環境を」を掛け声に、全国の高専の教職員を対象にした研修を実施。研修には、全国から32高専が参加した。

「現在ほぼすべての高専で電子回路が教えられていますが、研修への反響の大きさから、学生たちにICチップを作らせたいと思っている先生が多いことを確信しました」(創造工学科人間・福祉工学系 石川洋平教授)

こうした背景から、全国の国立高専と連携し、日本の半導体産業を支える実践的かつ研究開発志向の人材を育成・輩出することを目的にCDECが設置された。

メタバースを使って小学生から回路設計

CDECでは高専1年生からIC設計を学ぶ。簡単なインバータの設計や、アナログ集積回路の演算増幅器の講座などを開設。高専4年生の学生は自作の4ビットのCPUを設計し試作を行っているところだ。

学外に向けても、DXハイスクール(半導体重点校)へのサーキットデザイン教育や工業高校向けの講演などを実施。佐賀県の高校生向けデジタル技術育成プログラム「SEIRENKATA(セイレンカタ)」には、有明高専でサーキットデザインを学んだ多くのOB・OGが伴走コーチとして参画している。

「一度でもICチップの設計・試作をした経験がある学生は、後輩たちにサーキットデザインの楽しさや大切さを伝えるインストラクターに成長します。SEIRENKATAへのOB・OGの参画は、教員として誇らしく、これがICLab及び、これから活発化するCDECの最大の成果かもしれません」

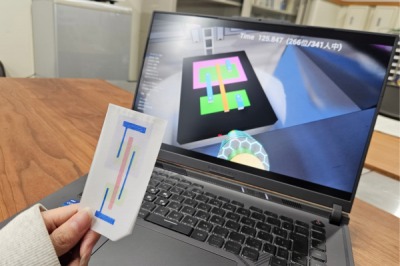

小・中学生向けにもサーキットデザイン教育を構想中だ。プログラムは3段階あり、ファーストステップは「半導体は塗り絵なんだ♪」という切り口で、低年齢でも親しめる内容だ。

セカンドステップはサーキットデザインをメタバース上で体験。最後のステップは実際の設計ツールを使って、ICチップづくりを体感する。

性別・世代を問わず、半導体技術を楽しく学ぶことをきっかけに、ものづくりや技術におけるサイエンス・コミュニケーションとしてのサーキットデザイン教育を広めていきたい考えだ。

塗り絵の要領でサーキットデザインを学ぶ

メタバースを使ってゲーム感覚で学ぶ

サーキットデザイナーの天才を育てる

CDECではビジネス的観点の取組も重要視している。

「天才プログラマーが世界を変えることがあるように、サーキットデザイン教育で天才サーキットデザイナーが生まれれば、シリコンバレーのようにハードウエア版のイノベーションを日本で起こすことも可能です」

石川氏の口癖は「高専生は天才です」だ。

「チャンスをつかむためには、基礎知識、体力と一歩踏み出す力が必要です。学生たちはそれを備えています。天才を活かすのは、我々大人の責任です」

高専は世界でも稀な全国ネットの高等教育機関。CDECはサーキットデザインにおける全国高専ネットワーク連携のハブ機関だ。

「初等中等教育も同様に全国にネットワークがあります。初等教育から高等教育まで全国ネットワークをもつ日本は世界でも稀な教育大国です。一方で、教育にかける投資が諸外国に比べて桁違いに少なく感じるのは残念です。プログラマーを含むITエンジニア(ソフトウエア)がサーキットデザイン(ハードウエア)のスキルを身に付け、ストラテジストとして、企業の戦略や価値を先鋭化・最大化させる時代が日本でも早く訪れるべきだと感じています」

そのためにもより大きな予算を学校での技術教育に充てるべきだと考えている。

今後も統合的な視野をもつ産業人材の育成に力を入れていく考えだ。

教育家庭新聞 教育マルチメディア号 2025年9月17日号掲載

(執筆 蓬田修一)

【第4回】KOSENから未来を創造 明石工業高等専門学校「『混ぜる教育』で社会を生き抜く力を育む」 2025年8月12日

高専制度創設第1期校として1962年4月に開校した明石工業高等専門学校(以下、明石高専)は現在、機械工学科、電気情報工学科、都市システム工学科、建築学科の4学科と、機械・電子システム工学専攻、建築・都市システム工学専攻の2専攻を設置している。

明石高専は24年3月、ものづくりの共創拠点「創造工房」を開設。さらに、学生が社会と接しながら取り組む実践教育プログラム「スタートアップアカデミー」を立ち上げ、多彩な事業を展開している。創造工房とスタートアップアカデミーの取組と成果を聞いた。

「創造工房」で大手化学品メーカーと協働

アイデアをすぐ形に

創造工房は、学生がそれぞれの関心事に応じて、学内外と協働でプロジェクトを進める場所だ。既存教室の2フロアを改築し「ハードファブリケーションエリア」(1階)と「ソフトファブリケーションエリア」(2階)で構成されている。

ハードファブリケーションエリアは、3Dプリンタ、UVプリンタ、基板加工機、A0プリンタ、電気工作エリア、塗装ルームなどが設置され、自由にものづくりに打ち込める環境を整えた。

ソフトファブリケーションエリアは、活動規模に応じてエリアを仕切ることができるスライディングウオールがあり、それぞれのエリアに湾曲ディスプレイを複数台設置。アプリ開発、プロジェクト活動、ワークショップなど、学生の多様な活動を支援する。

「思い立ったらまず行動。それが実践できる創造工房では、学生は自分で考えたアイデアをすぐに具現化できるため、思考を形にする力や、改良を加えてブラッシュアップする力が大きく伸びていると感じています」(副校長 梶村好宏教授)

創造工房で学生が取り組んだ事例を3つ紹介する。

「第12回高校生ビジネスプラン・グランプリ」(日本政策金融公庫主催)において、電気情報工学科3年の女子学生2人チームが提案したビジネスプランが、応募総数5151件の中からセミファイナリスト(上位20組)に選出された。歩行時に足にかかる圧力で発電し、モバイル機器を充電する靴「あるくモバ充」を開発・販売するというプランだ。こうした靴があれば、登山や旅行のほか災害時など電力供給が不安定な際も役立つと考え、創造工房を活用し、実験と試作を重ね、今回の快挙となった。

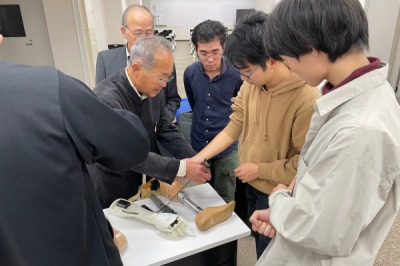

次に、「スタートアップアカデミー」(後述)の事業がきっかけで発足した「義手・義肢支援プロジェクト」だ。2023年に、スタートアップアカデミーで同テーマの講演会を開催。その内容に強い関心を持った有志6人が、創造工房を活用して義手・義肢を製作。現在も地雷で手足を失った被害者に提供するプロジェクトを進めている。

化学品メーカー(株)ダイセルとの協働も実施。学生は同社の研究開発エンジニアとともに、同社主力製品である酢酸セルロースを3Dプリンタ樹脂として活用し、新製品や新サービスのアイデア創出から試作、提案までの一連のプロセスを経験。エンジニアとしてのやりがいや面白さを体感できた。

義手・義肢を製作する学生たち

社会実装の具体的手法を学ぶ

「スタートアップアカデミー」では、失敗を恐れず、リスクに果敢にチャレンジする力を育成できる。社会課題の解決に向けて企業とコラボレーション、試作、改良、商品化まで、具体的な社会実装の手法を学んでいる。これらのプロセスの体験は自信につながり、主体性が醸成されているという。24年度は次の事業を実施した。

起業家などによる講演会(全6回)や淡路島でのスタートアップ合宿、アントレプレナーシップ・プログラム(全17セッション)を行っている。学生はこれらのプログラムを通して課題発見・事業提案のプロセスを体験したり会社経営のフローを疑似体験したりしている。

海外も視野に

近年は「オンキャンパスのグローバル化」を掲げ、専門知識を英語で学ぶ「EMI(English as a Medium of Instruction)」にも力を入れており、キャンパスのグローバル化を推進。海外で活躍したい、留学したい、という学生も増えている。

土居信数校長は「中学校を卒業後、専門科目を5年間、継続して学ぶ高専教育は社会から高く評価されています。明石高専では、これに加えて文化や価値観の異なる海外の学生と交流する機会を積極的に設けた『混ぜる教育』の実践により、社会で活躍する際に求められる『生きる力を育む教育』を行っています」と語った。

教育家庭新聞 教育マルチメディア号 2025年8月12日号掲載

(執筆 蓬田修一)

【第3回】KOSENから未来を創造 神山まるごと高等専門学校「学びも日常も『モノづくりで課題解決』」 2025年7月21日

2023年4月、徳島県の山あいにある、人口約4600の神山町に、高専としては13年ぶりの新設となる「神山まるごと高等専門学校」が開校した。1学年約40人で、今年4月に3期生が入学した。全寮制で学生は寝食を共にしながら授業や課外活動に取り組む。

高専は専門的な内容を学ぶ高等教育機関だ。設置学科は、デザイン・エンジニアリング学科のみ。

教育の柱は、テクノロジー、デザイン、起業家精神の3つ。テクノロジーとデザインの力で魅力的なモノをつくり、チームで問題を解決することで起業家精神を養う。

「大学でこの3分野を学ぶ場合、それぞれの学部が分かれています。私たちは、これらを全部まるごと、1つの学校で学べるようにしたいと考えました。一般的な高校での教育内容は、大学との接続を意識しがちですが、高専は社会と接続できます。15歳から、社会に目を向け、社会でどう活躍したいかを学生たち自身も考えることができます」(神山まるごと高専事務局長 松坂孝紀氏)

ものづくりで問題解決

同校の特色は「モノを作って問題を解決する」ことにある。それは授業や課外活動のほか学生の生活全般において共通している。一例として松坂氏が話したのが、学生寮の洗濯機の共同利用についてだ。

洗濯が終わった後は、次の利用者のために早く衣類を取り出さなければならない。通常は洗濯機の近くに「なるべく早く服を取り出しましょう」などの注意書きが貼られているものだ。

しかし同校の学生は洗濯が終わればスマホに通知するアプリを自作。次の利用者に迅速に伝えている。モノづくりを通じて、学生は問題を解決するための発想の転換を日常的に積み重ねている。

なぜ神山町だったのか

なぜ学校を神山町という山あいの町につくったのか。

「多くの人に、学生時代をふり返って、一番成長できたと感じた時を尋ねました。すると、授業以外の課外活動での経験や人との出会いが、自分自身の価値観に影響を与えた原体験となっていました。

どこで、誰と、どんな生活をしたかが、人生にとって極めて重要なのです。神山町には豊かな自然があり、多彩な取組が行われています。そこに可能性を感じました」

神山町には、移住して創作活動をしているアーティストやサテライトオフィスを設置するIT企業があり、町民にもそのような人々を応援する風土があるという。

「神山町の方々は、学生の新しい取組に『頑張って!』と優しく声をかけてくれます。身近な人たちからの言葉は、学生たちに元気や勇気を与えてくれます」

学びの機会を、授業だけではなく、課外活動、地域住民との交流、寮生活など幅広く捉え、学生が主体的に成長できる様々な機会をできるだけ多く用意。学生が失敗も含めたすべての経験から「まるごと」学習することを重視している。

奨学金基金の運用益で授業料は実質無償化

神山まるごと高専では、家庭の経済状況に左右されず誰もが目指せる学校にしたいという思いから、独自の給付型奨学金(返済不要)の仕組みを構築し、学費の実質無償化を実現した。

スカラーシップパートナーと呼ぶ様々な業種の企業から拠出金を募り、一般社団法人神山まるごと奨学金基金を設立。この資金の運用益から学生に奨学金を給付する。現在、ソニーグループやソフトバンクなど計11社がスカラーシップパートナーとなり、1口10億円の拠出、もしくは長期寄付契約を結んでいる。

現在、およそ100億円の資金を、目標運用益5%で運用。年5億円程度を奨学金として支給できるため、5学年200人では1人につき250万円の給付が可能となる計算だ。同校の学費200万円は希望者全員に給付し、寮費120万円は世帯年収に応じて支給している(最大全額)。

今の教育に必要なのは高速で大量の試行錯誤

今は、社会全体が変革期にある。生成AIの普及などにより数十年後の社会の姿を描くことは一層難しくなった。

「未来が予測不可能である今必要なものは、問題解決のため、手を動かし、形にする試行錯誤を、高速でしかも大量にできる力です。当校は社会の変化スピードに負けないよう、進化し続けていきたいと考えています」

今後、同校の学生たちがどのようなモノづくりを行い社会に実装していくのか、注目したい。

教育家庭新聞 教育マルチメディア号 2025年7月21日号掲載

(執筆 蓬田修一)

【第2回】KOSENから未来を創造 大阪公立大学工業高等専門学校「失敗を恐れず挑戦できる環境に」 2025年6月17日

1963年に創立した大阪公立大学工業高等専門学校(大阪府寝屋川市)。高専全58校のうち公立は3校であり、同校はそのうちの1校。

全国に先駆けて2005年度から1学科制(総合工学システム学科)を取り入れ、ものづくりに関わる企画・設計・生産をトータルに考え、実践できる技術者の育成に取り組んでいる。目的は社会のニーズに応えること。

それまでは機械工学、システム制御工学、電子情報工学、工業化学、建設工学の5学科を設置していたが現在は、総合工学システム学科の中にエネルギー機械、プロダクトデザイン、エレクトロニクス、知能情報の4コースを設置。

1年次は全コース共通の一般科目(英語や基礎数学など)及び専門共通科目(情報など)を学び、2年次から4コースに分かれて専門知識と技術を習得する。

3年次からは「応用専門分野」科目で幅広い分野を学び、学生自身が自分の興味関心を広げて将来の職業に対する意識を高めるようにしている。

学生の成長の場 ロボコンで2連覇

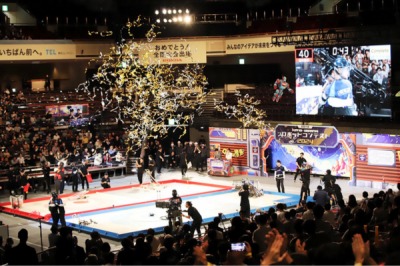

近年の同校の高専ロボコンにおける活躍は目覚ましい。6年連続で全国大会出場を果たし、2023年及び24年大会で2連覇を成し遂げた。

2024年大会の競技テーマは「ロボたちの帰還」。昨今話題となった月面探査機SLIMの「ピンポイント着陸」や、はやぶさ2の「サンプルリターン」などをイメージした競技内容で、ロボット自身が別のロボットを発射して狙った場所に着地させ、発射されたロボットが目的地にあるボールや箱といった形状の異なるオブジェクトを回収。元のロボットが待機する場所に持ち帰る。

同校チームは「安定して迅速にミッションを完了する」コンセプトで設計。細かな調整を迅速に行うためにすべての発射機構を電動化し、正確な着地を目指した。

オブジェクトを回収するロボットには、素早く回収できる機構を装備。回収後はオブジェクトを一気に投げ戻すことで、短時間でミッションを達成できるような工夫を重ねた。

2024年大会での優勝の瞬間

ロボコンは課外活動

同校の安藤太一氏(総合工学システム学科メカトロニクスコース・エレクトロニクスコース講師/生産技術センターIoT&ロボティクス部門長)は、ロボコン参加の意義について、

「ロボコンは単なるロボット制作にとどまらず、チームで協力し、試行錯誤を繰り返して課題を乗り越えるプロセスに価値があります。その過程を通じて、学生は精神的に成長し、協調性を身に付けていきます。技術の習得は授業で可能ですが、人間としての成長はロボコンなどの活動でこそ得られると考えており、大きな意義があると感じています」と話す。

ロボコンへの参加は、学生主体のクラブ活動という位置付け。

失敗を恐れず挑戦し続ける環境づくりが重要と考え、学校として活動場所や活動時間を確保。顧問は主にメンタルケアや相談役を担いロボット制作に関する具体的な指示はしない。

近年ではこのほか「廃炉創造ロボコン」や「キャチロボバトルコンテスト」など様々なロボットコンテストにも挑戦している。

大阪公立大キャンパスへ2027年度に移転

27年度には、大阪公立大学の中百舌鳥キャンパスへの移転が決定している。大学キャンパスの中に高専が存在する全国初のケースとなる。

安藤氏は「先端の工学研究を行っている研究室が徒歩わずか数分のところに存在する環境は高専の学生にとって大きな刺激になる。移転後は大学との連携をさらに進めたい」と抱負を語った。

教育家庭新聞 教育マルチメディア号 2025年6月17日号掲載

(執筆 蓬田修一)

【新連載】KOSENから未来を創造「社会課題を解決に導く人材を育成」 2025年5月20日

中学を卒業後、5年間の一貫教育

いま高等専門学校(高専)が企業や教育関係者の注目を集めている。この連載では全国の高専の取組や魅力について紹介していく。第1回の今回は、高専の概要や特色についてお伝えする。

高専は、中学卒業後の5年間、専門教育を一貫して行う教育機関だ。全国に国公私立合わせて58校(国立51校・公立3校・私立4校)あり全体で約6万人の学生が学んでいる。

15歳から20歳まで大学受験を経験することなく、5年間にわたり集中的に専門教育を施すことで高度な知識や技術を持つ人材を育成するために設置。誕生は1962年だ。

戦後の日本の経済発展を支える科学・技術に対応できる技術者育成の要望が産業界から高まった形で設立された。

各学校には、機械工学科、電気工学科、電子制御工学科、情報工学科、物質工学科、建築学科、環境都市工学科などの工業系の学科を中心に設置。船員養成のための商船学科を設置する学校もある。

また、工学系を基礎としつつ、複数分野を組み合わせた学科を設置している学校もあり、近年はビジネス系学科も増えている。

1、2年生は一般科目(国語、数学、英語など)を中心に学ぶが、学年が上がるにつれて専門科目が増え、5年生では授業のほぼすべてを専門科目が占める。授業は実習・実験を重視しており、大型の実験設備や最新の研究・試作設備が教育内容に合わせて設置されている。

高専生の成長の場各種コンテスト

学生が日ごろ学んできた成果を発揮し、全国の高専生と競い合う「ロボットコンテスト」「プログラミングコンテスト」「デザインコンペティション」「体育大会」などの大会が毎年開催されており、技術の進展とともに新しいコンテストも創設されている。

そのうち「アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト」通称「ロボコン」は1988年に始まり、2024年で37回目を迎えた。「プログラミングコンテスト」は、情報処理における優れたアイデアと実現力を競う大会だ。

「デザインコンペティション」は、構造デザイン、空間デザイン、創造デザイン、CADおよび3Dプリンタによるデザインの4部門で構成される。

「英語プレゼンテーションコンテスト」は、英語でのプレゼンテーション能力の育成が目的。ものづくりや科学技術に関するテーマが多いのは高専のコンテストならではだ。

「ディープラーニングコンテスト」は、ものづくりの技術とディープラーニングを活用した作品を制作し、生み出される事業性を企業評価額で競う。技術力だけではなく、事業性も審査対象としている点が、ほかのコンテストと比べて大きな特徴になっている。

コンテストに参加した高専生は、日ごろ培った知識と技術を基に、企画から製作、実演までチーム一丸となって取り組む。技術者にとって必要な知識やスキルを駆使して臨むコンテスト参加は、学生にとって成長の場となっている。

卒業後は2年間の「専攻科」を設置

高専では5年間(商船学科は5年6か月)の教育課程を「本科」と呼ぶが、卒業後さらに専門的な知識・技術を身につけたい学生に向けて、2年間の「専攻科」がある。

これは1992年に設けられた。専攻科の卒業生には大学と同じ「学士」の学位が授与される。2023年度は本科卒業生の15%が専攻科に進学した。

大学へ編入する学生も多く、本科卒業生の25%が大学へ編入する。特に長岡技術科学大学と豊橋技術科学大学は、専攻科の設置前に本科卒業生の進学先として創設された経緯があり、本科卒業者の多くが進学している。

求人倍率20倍 卒業生の40%が進学

高専の卒業生は産業界から高い評価を得ている。卒業生の就職率は、国立高等専門学校機構によれば毎年ほぼ100%で、求人倍率(ひとりの学生に何社が求人を出しているか)は20倍だ。

飛び抜けた能力を持つ人材を育成

いま各高専では、特色あるカリキュラムで、社会ニーズや地域に貢献できる、実践的かつ創造的人材の育成に力を入れている。

15歳からの早期情報セキュリティ教育で、飛び抜けた能力を持つ情報セキュリティ人材や、社会ニーズに対して自ら課題を発見し、現場から得られる膨大な情報をIoTの活用によって分析し、課題解決できる高度なロボットエンジニアの育成などがその例だ。

また、近年は女子の入学者が増えている。2010年は9359人だったが、23年は1万2718人と36%近く増加した。女性の理工系人材が少ないことが産業界や教育界でしばしば問題となっているが、高専は理系分野の女性人材を数多く社会に送り出しているのだ。

23年4月には、名刺管理サービスを提供するSansan株式会社の寺田親弘社長が中心となり、徳島県神山町に私立の「神山まるごと高専」を開学した。テクノロジーとデザインに加え、起業家育成に重点を置いた全寮制の高専だ。

IT人材不足が課題となっていることもあり、社会の高専への期待は、これまでになく高まっているように感じる。次回から高専教育の具体的な取組について紹介する。

教育家庭新聞 教育マルチメディア号 2025年5月20日号掲載

(執筆 蓬田修一)